品赏中华优秀的传统文化,追溯历史悠久的礼仪文化。当我们的实践队第一次走进人民当中,第一次从耄耋老者口中获悉中华优秀传统文化五千年的浓缩。我们不得不为之一振,这是精神和肉体的双重亢奋。

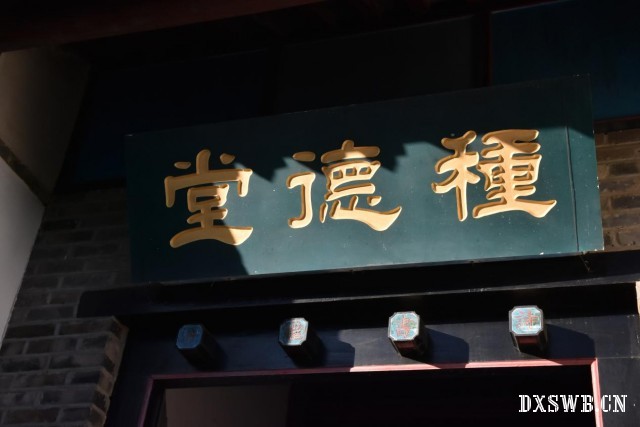

不知从何时何地起,中国传统文化的优秀部分在角落里蒙尘,在灰暗中无所事事。我们在很长很长的时间里或许丢失了我们民族自身所具有的显著优势和特色品质,但是好在我们近年来找回了力量。这并不是一个一蹴而就的瞬间,而是一个持之以恒,坚持不懈的过程。我们以门礼文化为基本调研主体,以“礼”文化为主要研究对象,通过对人们的广泛调研和探问,试图对门礼文化这一特殊的文化现象进行深入的了解。

子曰:“不学诗,无以言;不学礼,无以立。”在当今这个风云突变,节奏加快的时代,似乎一切事物全部都被放入加速的轨道。它们经过工厂和加工,最后被迫让我们不得不接受这种压力倍增的事实。而当我们产生困惑,产生抗拒之时,我们或许需要抬头回望过去,寻找来时的路。这条路并不传统,也不迂腐。我们针对的是“礼”就如同孔子所说的,如果我们没有了“礼”我们的人生会变成什么样呢?我们的社会会变成什么样呢?我们的国家和民族会变成什么样呢?这不得不引起我们的思考和反思。

图为实践队走访老人并开展调研图片 大学生网报通讯员刘晋彤 供图

所谓的门礼,它本质上是一种通过进门出门等与门有关的行为动作的一种规范性礼节。要想深刻了解这种具有悠久历史和丰富文化价值的礼节是不容易的,我们通过寻访年轻人和老年人,并和他们进行亲切友好的交谈,在潜移默化之中收获了很多宝贵的精神财富。在这个过程当中,我们逐步意识到,门礼文化它不仅仅是一个形式上的规范,更是一套具有完整系统和价值观念的行为举止的约定。正是因为有了这种约定的存在,我们在日常的人际交往过程中才能做得恰到好处,相得益彰。我们的调查不仅仅局限于“敲门问好”“进门说什么”“进门后的行为举止”等等;我们还涉及到了在进门后,和他人交谈时的具体动作,礼貌问题;在离开时,具体的举动和礼貌动作等。这些当然是必不可少的,因为礼仪文化在本质上是一种交流的手段,我们不能抛弃掉人际关系来单独谈论这种文化现象。想到这里,我们不得不为自己的先民而感到骄傲和自豪。中华民族五千年来具有丰富的文化内涵,而我们仅仅是管中窥豹便足以知青天之高,明黄土之厚。这种深层次上的文化自信是与生俱来的,也是祖先留给我们最宝贵的文化传承。

在进行调研的过程中,我们也常常筋疲力尽,或许绞尽脑汁也无法去更好的描绘汗牛充栋的门礼文化。但是,当我们看到那些耄耋老人浑浊的双眼中释放出久违的,明亮的目光;那些青年人的眼睛里呈现着许久未见的熟悉和热情;那些少年少女们的眼眸里迸发出夺目的求知和渴望。我们知道,对门礼文化的追求是有必要的,是会得到历史和时间的证明的。我们所做的,所行的,不仅仅,不单单只是一次实践和调查。在更大,更长,更久的时间尺度和空间尺度上,我们所做的一切,是为了中华优秀传统文化的浴火和淬冰。

在回望这一次难以忘怀和收获满满的实践活动,我们感慨良多。无论是对调查的艰辛还是获得肯定的喜悦,这些感受全部都会化作天空中的星星点点,进入我们的心灵。就用这最为纯粹,最为真白的力量去涤荡我们疲惫和繁杂的心灵吧。这就是为什么,我们在当今仍然需要中华优秀传统文化,仍然需要以儒家文化为代表的门礼文化,也就是礼仪文化。这种礼仪文化,调节了人与人之间的关系,在日新月异的时代,它和它们依然具有强大的生命力和生机活力。这种勃勃生机,必然是一种纯粹的力量。我们带着对中华文化的敬畏,对中华民族的使命和责任,去努力了解,研究“门礼文化”这不是结束,而是一个新的开始,这也不是浅尝辄止,而是进一步的深入贯彻。

“何以为尊?宅兹中国。”带着我们的文化,我们的民族一如既往地走在问心无愧的路上吧。这是我们的使命,也是我们的应有之举。